バラモン教→仏教→ヒンドゥー教という歴史があります。あらゆるものに神がやどります。宇宙の根本と様々な現象をあらわしました。

特別展「ヒンドゥーの神々の物語」が古代オリエント博物館で開催されています(注)。インド大衆宗教図像を長年 収集してきた「黒田豊コレション」を核にして、福岡アジア美術館・平山郁夫シルクロード美術館・古代オリエント博物館などのコレクションとともに、ヒンドゥーの神々のイメージを古代から現代まで紹介しています。

ステレオ写真は交差法で立体視ができます。

立体視のやりかた - 3Dワールドをたのしもう!-

(19世紀後半、パキスタン、水彩・紙)

(1990年、インド・ビハール)

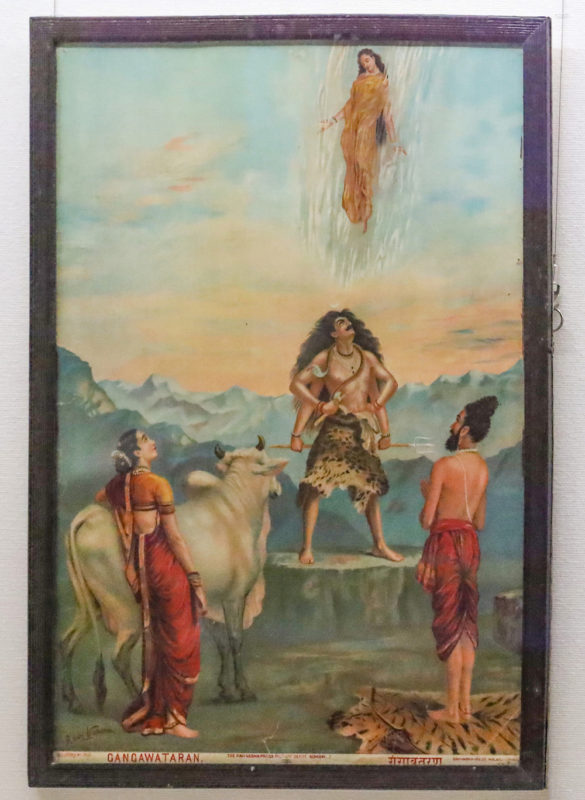

(20世紀前半、インド・コルカタ、オレオグラフ・紙)

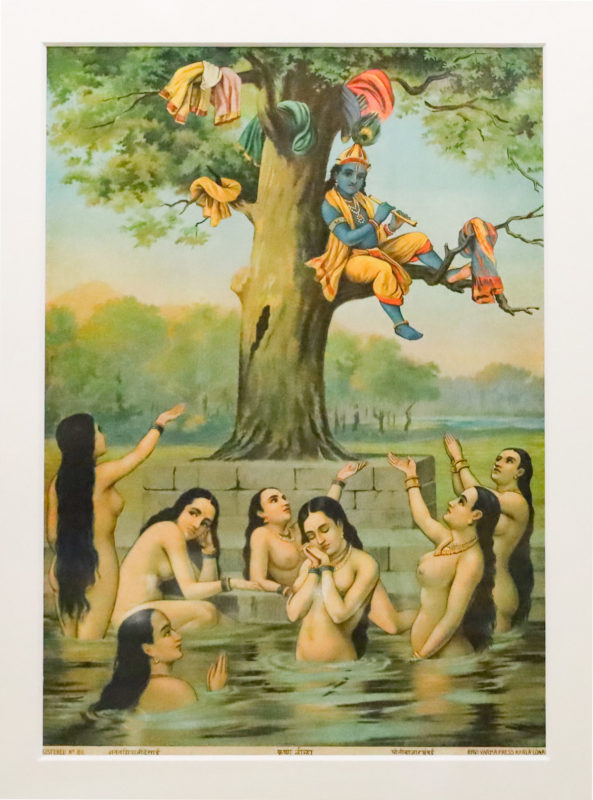

(20世紀前半、インド、オレオグラフ・紙)

1.「ヒンドゥーの神様相関図」は、ヒンドゥーの神々の相関を模式的にしめした図であり、三大神、ブラフマー(創造の神)・ヴィシュヌ(維持の神)・シヴァ(破壊の神)が重要です。

2.「魚文の壺」は、今から5000年ほど前につくられた土器です。南アジア西北部、現在のパキスタン西部にひろがるバローチスターン高原では、うすい壁面の土器に、動物・植物や何かのシンボルのような幾何学文様をえがきこんだ独特な彩文土器が発達しました。この地域は乾燥しているため、水との関わりを連想させる魚がゆたかさのシンボルとしてえがかれたのかもしれません。

3.「コブウシ土偶」は、背中のコブが特徴的な南アジア原産の牛をあらわした土偶です。荷物はこびや農作業を手つだい、ミルクは栄養となり、糞は肥料や燃料になり、南アジアでコブウシは、 人々の生活には不可欠の動物として古代から大切にされてきました。ヒンドゥー教の神話では、シヴァ神の乗り物ナンディンとして神聖視され、使役されることはあっても ころすことや たべることは禁忌されます。

4.「女性土偶」は、バローチスターン地方で発掘された土偶です。女性がもつ出産能力を神聖視し、豊穣を祈願したとかんがえられます。土偶づくりは、紀元前6500年頃からはじまり、初期は動物をかたどったものでしたが、紀元前3500年頃からは人物土偶があらわれ、ほとんどが女性をあらわしています。

5.「ドゥルガー」は、ヒンドゥー教の女神であり、ヒンドゥー教の主神のひとりであるシヴァの妃パールバティーの異称(パールヴァティーが変身した神)であり、「超え難い女性」という意味をもち、悪魔たちをころす女性戦士とみなされ、とくに、獅子にまたがって10本の腕に武器をもち、水牛の姿をとった悪魔(アスラ)をころす場面は絵画や彫刻の題材にしばしばなります。ヒンドゥー教が体系化されていく4世紀から5世紀頃になると明確な姿で神々があらわされるようになります。パールヴァティーはたくさんの異称をもちますが、これらは元来は別の女神であったとかんがえられます。

6.「クリシュナ図描絵金更紗(きんざらさ)」は、金をふんだんにつかった贄沢な布であり、王族などがつかう衣料やヒンドゥー寺院をかざる布としてつくられました。更紗(さらさ)とは、木綿や絹などの布に模様をそめたものをさします。クリシュナは、ヒンドゥー教の主神のひとりであるヴィシュヌの第八番目の化身です。ここでは、葉っぱをたくさんつけたおおきな樹木がクリシュナのシンボルとして中央にたっています。

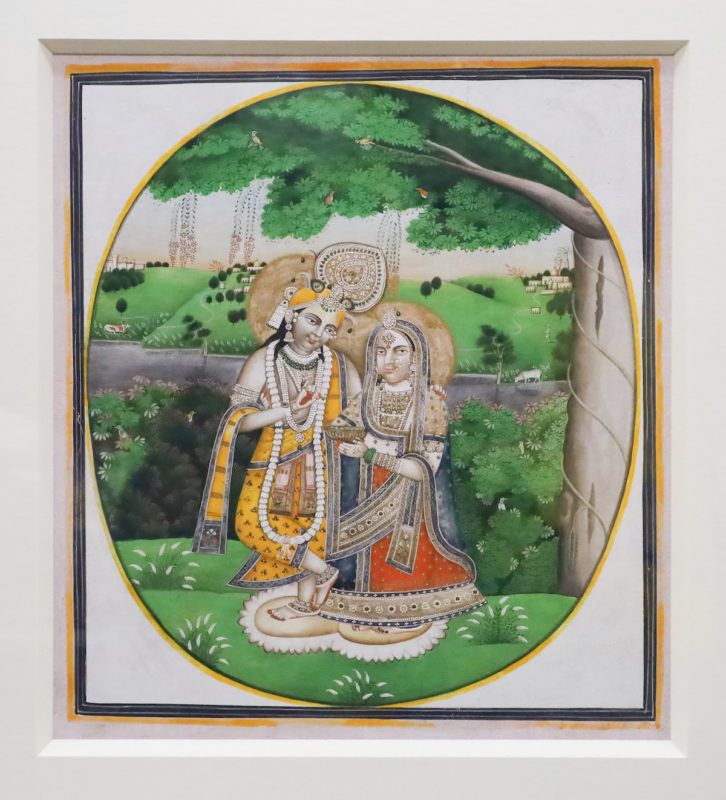

7.「マンゴーの木の下のクリシュナとラーダー」は、マンゴーの木の下で仲むつまじくよりそうヴィシュヌの化身クリシュナと彼の恋人ラーダーをえがいた細密画です。画題となったのはヒンドゥーの神話や『ラーマーヤナ』『マハーバーラタ』といった物語であり、そのなかでとくに人気があったのがクリシュナで、プレイボーイとしてしられ、ラーダーとのロマンスは、絵画や踊りなどのさまざまな創作の題材となりました。

8.「女性楽士に囲まれるクリシュナ」は、クリシュナと彼をかこむ女性楽士をえがいた礼拝用のガラス絵です。このようなガラス絵は16世紀から17世紀以降にヨーロッパで誕生し、清朝時代の中国ではやり、インドにも18世紀につたわりました。ガラスで表がまもられているので百年くらいたっても金箔や絵の具などが色あせたり剥落したりすることもなく、クリシュナの姿が今もなおあざやかです。

9.「幼年期のクリシュナ」は、コンクリートにえがかれた牛飼いのクリシュナです。インド北東部のビハール州では、結婚などの人生の節目や家庭における宗教儀礼の際に、家の土壁や床に女性たちが絵をえがく伝統がありました。

10.「千花弁の蓮とヒンドゥーの神々」は、結婚や宗教儀礼などの特別な日の敷布としてつくられた装飾的な「カンタ」であり、カンタとは、現在のインド西ベンガル州とバングラデシュにあたるベンガル地方の女性たちが家族のためにつくってきた刺し子布のことです。ここでは、神が降臨する千花弁の蓮を中心として、四辺に虎や象などの動物、婚礼を祝う楽団、またイギリス人の植民地官僚などが刺繍されています。

11.「サラスヴァティー」は、「水、水流に富む女性」の意味であり、『リグ・ヴェーダ』で神格化され、山から海にながれ、人々にめぐみ、子孫と活力をもたらし、穢れを浄化する力をもち、また神々に不敬なるものをほろぼすおそろしい面もあわせもちます。のちに、知恵・学問・技芸の女神ともなり、サンスクリット語のデーヴァナーガリー文字を創造したとされます。ヒンドゥー教では、創造神ブラフマーの妻となりました。日本では、弁才天あるいは弁財天の名でしられます。

12.「ガンガー女神の降下」は、ガンジス川を神格化した女神ガンガーが天界から地上に降下し、その衝撃をシヴァがうけとめようとしている場面です。ガンジス川はもともとは天界をながれていましたが、バギーラタ王(画中右下)のねがいで地上に降下してきます。

ある時、バギーラタ王が先祖の魂をきよめたいとねがい、天界の川の女神ガンガーに、天界をきよめている川の水を地上にもながしてくれるようたのみます。しかし女神の川のながれは非常につよく、そのまま地上におとすと大洪水になり大変なことになります。自然のエネルギーは恩恵をもたらしますが大災害をひきおこすこともあります。そこでバギーラタはシヴァにたすけをもとめ、それにこたえたシヴァはヒマラヤへおもむき、天からながれおちるガンガーをうけとめることにします。両足をひろげてふんばり、ガンガーをうけとめたところ、シヴァのながい髪にそってゆっくり地上へ水がながれこみます。ガンジス川のはじまりです。

13.「ヴィシュヌの10の化身」は、ヴィシュヌの10種の化身を円のなかにえがいています。中央にたっているのがヴィシュヌであり、創造のブラフマー、破壊のシヴァとならぶヒンドゥー教三大神のひとりであり、世界の維持をにないます。さまざまな姿で人間の世界にたびたび降臨し、善と悪のバランスを回復します。

左上から反時計まわりにみていくと、第1の化身は「マツヤ」という魚であり、大洪水から世界をすくいます。その下は、太古の天地創造物語で海底に山がしずまないようにささえたおおきな亀「クールマ」です。その下は、猪の姿をした「ヴァラーハ」であり、海にしずみかかった大地を牙でもちあげてささえています。その下は、体は人間、頭はライオンの「ナラシンハ」が悪魔を退治しています。その右は、小人「ヴァーマナ」が頭をふんで地下の世界に悪魔をとじこめています。その右は、英雄「ラーマ王子」であり、二大叙事詩の一つ『ラーマーヤナ』の主人公です。その上は、二大叙事詩のもう一つ『マハーバーラタ』の重要登場人物でもあり、絶大な人気をほこる「クリシュナ」です。その上は、堕落した武人階級をほろぼした大英雄「バラシュラーマ」です。その上は、ヴィシュヌが蓮の上にすわっていますが、この9番目の化身は仏教の開祖「ブッダ」であることもあります。その左は、白い馬にのった「カルキ」であり、未来において悪をほろぼし、宇宙を更新するとされます。このように、いろいろな姿にかえる化身を「アヴァターラー」といい、ゲームなどで自分の分身をさすアヴァターという言葉の語源です。

14.「クリシュナの戯れ」は、水浴びをしていた牧女たちと、彼女らの衣服をかくしてたわむれるクリシュナをえがいています。水あびをしている裸の女性たちのうしろにおおきな木があり、孔雀の羽がついた冠をかぶった青い肌の美少年クリシュナがすわっています。木の枝には、赤や黄色・緑といったはなやかなサリーの布がかかっていて、クリシュナがいたずらをしたのでしょう。「服をとって」と女性たちは手をあげておねがいしますが、クリシュナはどこ吹く風と笛をふいています。ヒンドゥー神話でもっとも人気があるのがいたずらずきで二面性をもち、トリックスター的性格のクリシュナです。ヴィシュヌの8番目の化身で、愛や優しさの神です。

クリシュナは、「甥によってころされる」という予言をきいたクリシュナの叔父にあたる王によって、うまれてすぐにころされそうになりましたが、クリシュナの父が牛飼いの子とすりかえたことで難をまぬがれ、そのまま牛飼いの子としてそだちました。生まれながらの怪力にして賢く、一方で大のいたずら好き、この絵のように牛飼いの女性たちとたわむれる姿がよくあらわされます。笛の名手でもあり、その音色をきいた女性たちを夢中にさせ、本作品でも、中央の一人の女性が目をつむり、うっとりとその音色をきいています。クリシュナの恋人ラーダーかもしれません。

15.「ヴィシュヌの一切相」は、クリシュナ(ヴィシュヌの化身)がヴィシュヌとしての本当の姿をあらわし、すべての方向に無限の姿をしめしたところをえがいています。『ラーマーヤナ』とならぶインドの2大叙事詩のひとつである4世紀頃にまとめられた『マハーバーラタ』は、パーンダヴァー族五王子とカウラヴァー族百王子の大戦争が本筋であり、パーンダヴァ五王子の三男アルジュナが勝利します。決戦をまえにしてアルジュナは、敵方にいる師や親族・友人をころしてもよいか なやんでいると、アルジュナの御者をしていたクリシュナがヴィシュヌとしての本当の姿をあらわします。

中央の顔は正面をむき、左右にも顔があらわされ、それが無限につづくかのようにいくつもかさなります。手は、左右あわせて16本、武器や楽器、コブラなどをつかみ、ヴィシュヌの化身やその物語が腕や体全面にえがきこまれています。頭上には大蛇が頭をもたげています。このようなヴィシュヌの姿は、あらゆる形をもつ者という意味の「ヴィシュヴァールーパ」とよばれ、すべての方向に無限の姿をしめします。

16.「薬草の山を運ぶハヌマーン」は、いきおいよくはしる赤色の衣装をきた猿の神ハヌマーンをえがいています。手に山を、ひょいとかかげています。

これは、インドの物語『ラーマーヤナ』の一場面です。『ラーマーヤナ』の主人公である英雄ラーマ王子は妻シータを魔王に誘拐されます。 シータをさがす道中、ラーマ王子は猿の王にであい、王位あらそいを助けてあげます。その御礼に、猿の軍団と大臣が猿の王からあたえられました。その大臣がこの絵にかかれているハヌマーンであり、彼は、シータを見つけ出すなど、 ラーマをたすけて大活躍をします。

ある時、ラーマの弟が魔王の矢にあたり、瀕死の重傷を負ってしまい、命をすくう唯一の手段は、ヒマラヤ奥地の山にはえている薬草を日の出までにもちかえることであり、それをきいたハヌマーンはさっそくその山にむかいます。しかし薬草が はえている場所がわからず、しかたなく山ごとひきぬいて いそいでもどります。その様子がこの絵にえがかれており、山がちいさくみえるのは、自分の体をおおきくしたり ちいさくしたりする能力をハヌマーンがもっているためです。おかげで弟の傷は無事なおりました。

17.「踊るシヴァ(ナタラージャ)」は、まっすぐ正面をみつめて踊るシヴァであり、左足をたかくあげ、右足で、無知を象徴する悪魔をふみつけています。「舞踊の王」を意味する「ナタラージャ」の別名をもち、芸術の守護神でもありま す。リズミカルで はげしくもうつくしい踊りは、宇宙の破壊と再生をしめします。通常は、4本の手であらわされますがこの絵では全部で18本もあり、それぞれの手が、燃えさかる炎、三又の槍、リズムをとる振り太鼓、弦楽器、数珠など、さまざまなものをにぎっています。体から放射状にあらわされたいくつもの手はあかるい炎の光につつまれ、まるでぐるぐると回転しているかのようです。

18.「シヴァとパールヴァティーとガネーシャ」は、シヴァとその妃パールヴァティー、息子ガネーシャの一家をえがいています。雪をいただいたヒマラヤの山々を背景に、トラ皮の上にシヴァがあぐらをかき、 目をつむって瞑想しています。かたわらに、赤いサリーをきたうつくしい妻パールヴァティーがまだちいさい息子ガネーシャをつれてたたずんでいます。パールヴァティーはもともとはヒマラヤの山の神の娘であり、ヒマラヤで修行するシヴァに恋をして夫婦となりました。一途に夫を愛する妻として、シヴァによりそう姿がよくあらわされます。そしてよくみると、息子ガネーシャの頭は象の頭です。次のような神話がつたわります。

パールヴァティーは息子ガネーシャを自分の垢でつくりだし、水をあびているあいだ、外で見張りをさせていました。そこに、夫であるシヴァがかえってきて はいろうとすると、 ガネーシャがそれをさまたげました。おこったシヴァは息子とはわからず、ガネーシャの首をはねてしまいます。パールヴアテイーの悲しみと激怒にあわてたシヴァは、ガネーシャの頭を懸命にさがしましたがみつからず、そこで、とおりかかった象の頭をもちかえり、かわりにつけました。

ガネーシャは、障害をのりこえる神、知恵と学問の神、また福をもたらす商業の神ともされます。そのユーモラスな風貌とさまざまな恩恵により現在でも大変 人気のある神様です。

19.「ラクシュミー」は、美と愛また豊かさや幸運の女神です。水の上にうかぶおおきな紅色の蓮のうえに、うつしい紅色のサリーに身をつつんだラクシュミーがたっています。『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』の物語では、不老不死の薬をえるために神々と悪魔たちが乳の海(乳海)をかきまぜたときに蓮の花にたつ姿でうまれでました。神々は、その美しさをたたえ花輪や装身具をおくり、白い象は、聖なる水をそそぎました。ラクシュミーは、神々がたくさんいるなかヴィシュヌのもとにあゆみより、その妃となりました。日本では吉祥天とよばれます。

本作品には、真珠や宝石をあらわしたとおもわれる装身具や、金色の刺繍でかざられた紅色のサリーのひだなどが神々しく表現されており、女神は、4本の腕をもち、上の2本でうつくしい蓮の花をもち、下の右手は指先をさげて手のひらをみせていて、これは相手の願いをききとどけるという意味の手の形です。水の上には白鳥がおよぎ、花輪を鼻でたかくかかげる白い象が右にはみえます。礼拝画のおおくは、神が、本作品のように真正面をむき、礼拝者は女神と目があい、そのまっすぐな視線をうけとめることにより敬虚な気持ちをいだきます。

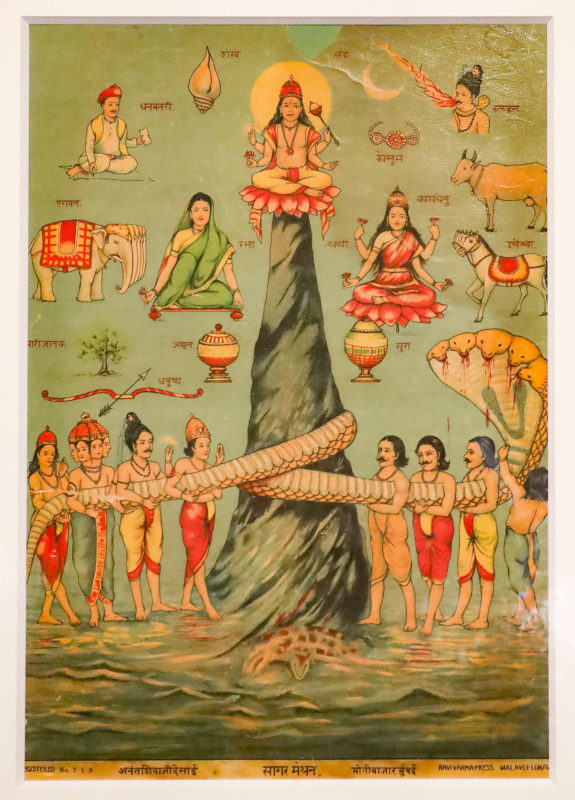

20.「乳海攪拌(にゅうかいかくはん、マンダラ山の回転)」は、『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』などの物語でかたられる、ヒンドウー教の天地創造をえがいた絵です。けわしくたかい山が中央にあり、そこに巻かれたおおきな蛇の両端を、細引きのように何人かでひっぱりあいます。

太古の昔、神々は、悪魔であるアスラたちとの戦いにつかれ、その力をうしなってしまいます。ヴィシュヌに神々が救いをもとめたところ、大海原をかきまぜて、不老不死の薬アムリタをえればよいと おしえられます。そこで神々は、アスラたちにも協力をもとめ ひろい海をかきまぜることにします。巨大なマンダラ山におおきな蛇を巻きつけ、ひきぬき海にたて、山を回転軸として、両側からひっぱりあいます。絵の右側、蛇の頭側がアスラたち、左側、しっぽ側を神々がひっぱります。山のてっぺんではヴィシュヌが指揮をとります。海底に山がめりこみはじめると、ヴィシュヌが、おおきな亀となって甲羅で山をささえます。

山や海の生物などはすべて死んでしまいましたが、千年もの間かきまぜつづけると、それらすべてが混じりあってミルク(乳)のような海になり、様々なものが次々とうまれてきました。太場や月、白い象、空を飛ぶ馬、宝石、 聖なる樹木、天女たち、蓮の上のうつくしい女神など。念願の不老不死の薬アムリタも登場しましたが、神々とアスラたちは薬のうばいあいをすぐにはじめます。最後は、神々が薬を手にいれ、それをのんで不死身となります。

*

これで、ヒンドゥーの神々の概略がわかりました。

ブラフマー(創造の神)・ヴィシュヌ(維持の神)・シヴァ(破壊の神)の三大神が根本であり、ブラフマーがものごとを始め(ものごとを起こし)、ヴィシュヌがそれを維持し、しかしそれもやがてふるびていき、シヴァが破壊します。ただし破壊は、つぎの誕生をうみだします。ものごとには始まりがあり、それが維持され、やがてふるくなり破壊され、ふたたび創造されるという宇宙における循環を三大神があらわします。

三大神のうちヴィシュヌには、マツヤ、クールマ、ヴァラーハ、ナラシンハ、ヴァーマナ、パラシュラーマ、クリシュナ、ブッダ、カルキという10の化身がおり、これらのうちクリシュナがもっとも人気があります。

またブラフマーの妃はサラスヴァティー、ヴィシュヌの妃はラクシュミー、シヴァの妃はパールヴァティーであり、パールヴァティーはドゥルガーの異名をもち、シヴァとパールヴァティーの子供がガネーシャです。

これらの神々は日本にもやってきています。ブラフマーは梵天(ぼんてん)、ヴィシュヌは毘紐天(びちゅうてん、または那羅延天(ならえんてん))、シヴァは大自在天(または大黒天)、サラスヴァティーは弁才天(または弁財天)、ラクシュミーは吉祥天、パールヴァティーは烏摩妃(うまひ)、ガネーシャは歓喜天(かんぎてん)、アラスは阿修羅です。

梵天は仏教の守護神(ブッダのガードマン)であり、ブッダに重要な示唆をあたえるご意見番的な役割をはたします。

毘紐天も仏教の守護神であり、大力があるとされます。

大自在天はありとあらゆる世界すなわち大千世界の主とされました。

大黒天(シヴァの異名マハーカーラが大黒天になった)は、商売繁盛などの福徳をつかさどる神として信仰されます。出雲神話に登場する大国主神(大国様)と同一視されると、袋と打出の小槌をもち米俵にのった福の神としての大黒天像がつくられました。

弁才天は、もともとは水をつかさどる女神であり、のちに、音楽をはじめとした芸事全般の神となりました。池や湖や海辺(の島)や水がわきでるところでまつられます。「才」を「財」にかえて弁財天とする場合は、五穀豊穣や福徳をさずけてくれる神として信仰されます。

吉祥天は、五穀豊穣や福徳をつかさどる女神です。

烏摩妃は、原図胎蔵界曼荼羅図の最外院の南西に大自在天とともに配され、両尊とも、三鈷戟(さんこげき)を左手にとり、右手をあげて牛に騎乗しています。大自在天は白牛に、烏摩は赤牛にのるともいわれます。

歓喜天は、富と利益を人々にもたらす財宝神として信仰され、祭祀をさまたげる悪鬼をしりぞける役割ももちます。

阿修羅は、仏教の守護神であり、ブッダをまもる八部衆や千手観音をまもる二十八部衆の一神としてまつられます。もともとは凶悪な神であったアスラが、ブッダの教えにみちびかれて心をあらため、仏教のまもり神になりました。仏教では、地獄・餓鬼・畜生・(阿)修羅・人間・天の六道をとき、阿修羅の世界(修羅界)は人間の下に位置し、「修羅場」という言葉がしめすように、ここにうまれた者は四六時中 戦闘をくりかえす運命を負わされます。しかしその修羅界のドンである阿修羅がブッダにさとされ改心しました。

以上みてきたように、ヒンドゥー教の神話は、崇高・高潔・教育的といったものではなく、たいへんユーモラスであり、しかしどこかおもいあたるところがあり、人間と世界の本質をついています。

ヒンドゥー教は、一神教とはちがい教祖がおらず、それぞれの地方で土着の神々が先住民に信仰されていて、そこにアーリア人が侵入してきてバラモン教をもたらしました。しかしやがて仏教がおこり勢力を拡大すると、バラモン教の指導者たちはまきかえしをはかり、各地方で人気があった神々をつぎつぎにとりこんでいき、ブッダもとりこみ、あたらしいバラモン教はヒンドゥー教とよばれるようになりました。したがってヒンドゥーの神話は、インダス文明から現代まで約4500年のあいだインド亜大陸でうけつがれてきた神々の物語の集大成といってよいでしょう。さまざまな地域のいろいろな神々を無理にとりこんだので話のつじつまがあわず、荒唐無稽な物語もありますが、そこがおもしろいところであり、人々をたのしませます。

わたしは、ネパールにすんでいたときにヒンドゥー教徒の友人の家によくよばれ、部屋に はいってみると、今回の特別展でみたようなポスターや絵がたくさんかざってあるのをみました。やすく簡単に手にはいる おなじポスターが何千枚も刷られているということで、ヒンドゥーの神々は、一神教のように唯一絶対ということではなく、普段の生活のなかに自然にとけこんだとても身近な存在でした。何にでも神様がやどるのであり、すべてが神様です。

これは、日本の八百万の神ととてもよく似ています。日本にも、さまざまな土着の神々がもともとおり、そのご仏教が伝来し、けっきょく神仏習合になりました。あるいはこのような3段階の歴史は東洋全般にみられるのではないでしょうか。

神話とよばれる物語は世界各地にあり、それらは、天変地異がなぜおこるのか、人々はなぜあらそうのか、愛する人がなぜ死ぬのかなど、自然や世の中の現象を古代の人々が何とか説明しようとしたものです。宇宙の根本と、そこから派生する世界の様々な側面を神様にしてあらわしました。そのような神話は汎世界的に存在したのであり、一神教の文明圏に現在はなっているところでもたくさんの神々がかつては存在しました。

大文明(前近代的文明)がおこる前に汎世界的に存在したそのような精神文化をさぐるうえで、ヒンドゥー教や神仏習合はとても参考になります。

▼ 関連記事

3D バクタプル国立美術館 - 日本にもやってきた神々 –

3D パシュパティナート - ネパール、ヒンドゥー教の聖地 –

3D パタン博物館(1) - ネパールの都市国家 –

3D パタン博物館(2) - ネパールの都市国家 –

3D ネパール旅行

ヒマラヤの垂直構造と重層文化 - 川喜田二郎『ヒマラヤの文化生態学』-

特別展「先住民の宝」(国立民族学博物館)2 - ネパールの先住民 –

「インドの叡智」展(東洋文庫ミュージアム)をみる

世界の宗教を比較して理解する -『[図解]池上彰の世界の宗教が面白いほどわかる本』-

梅棹忠夫『比較文明学研究』をよむ

東洋の精神世界を視覚的にとらえる 〜熊田由美子監修『仏像の辞典』〜

もうひとつの御所 - 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」(東京国立博物館)-

特別展「国宝 東寺 - 空海と仏像曼荼羅 -」(東京国立博物館)をみる

立体曼荼羅の空間配置と階層構造

特別展「最澄と天台宗のすべて」(東京国立博物館)- 重層文化の発展 –

▼ 注

特別展「ヒンドゥーの神々の物語」

会場:古代オリエント博物館

会期:2022年9月23日~11月27日

※ 写真撮影が許可されています。

▼ 参考文献

五十嵐理奈・中尾智路・須藤寛史・津村眞輝子編『ヒンドゥーの神々の物語』(図録)、福岡アジア美術館・岡山市立オリエント美術館・古代オリエント博物館発行、2022年

須藤寛史・津村眞輝子編著『特別展「ヒンドゥーの神々の物語」音声ガイド台本』古代オリエント博物館発行、2022年

水島司監修『一冊でわかるインド史』河出書房新社、2021年

橋本泰元・山下博司・宮本久義著『ヒンドゥー教の事典』東京堂出版、2005年

沖田瑞穂 編訳『インド神話』(岩波少年文庫)岩波書店、2020年

天竺奇譚著『いちばんわかりやすい インド神話』(じっぴコンパクト新書)、実業之日本社、2019年

沖田瑞穂著『マハーバーラタ入門 − インド神話の世界 −』勉誠出版、2019年

西川眞知子著『幸せを呼ぶ インドの神様事典 − シヴァ、ガネーシャ…日本にもなじみのある神々 −』マイナビ出版、2019年

エイ出版社編集部編『天部像のすべて』エイ出版社、2018年

『天の仏像のすべて』(エイムック 2696) エイ出版社、2013年

錦織亮介著『天部の仏像事典』(東京美術選書35)東京美術、1983年