微小の世界がみえます。道具が身体を環境へ拡張します。人間と環境を技術が媒介します。

国立科学博物館の日本館1階・南翼は「自然をみる技」展示室であり(注1)、その第4コーナーのテーマは「微小を知る - 顕微鏡 -」です。

ステレオ写真は平行法で立体視ができます。

立体視のやりかたはこちらです。

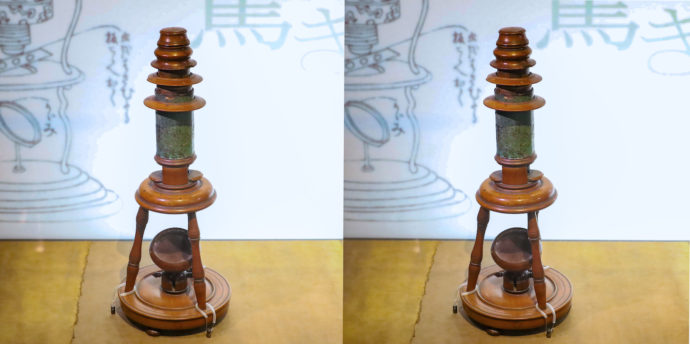

(17世紀、複製)

(ニュルンベルグ・ババリア製、18世紀)

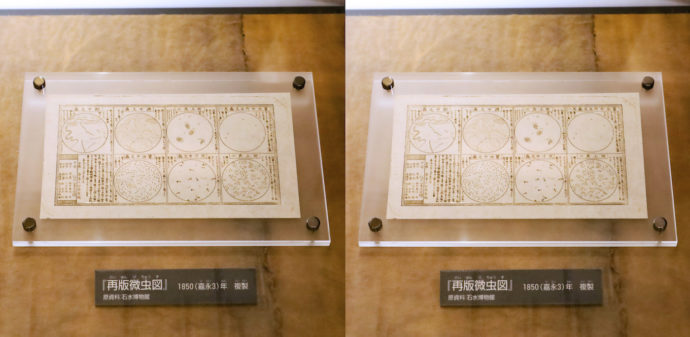

(1850年、複製)

(日本製、18世紀後半)

(米国ボシュロム社製、1948年)

(東芝社、1942年)

*

江戸時代初期、玉(レンズ)を利用した眼鏡や虫眼鏡が輸入され、老眼などでぼんやりした物が眼鏡をかけるとはっきりみえ、ちいさな物が虫眼鏡でおおきくみえ、その不思議さに当時の人々はとてもおどろきました。

江戸時代中期になると顕微鏡が輸入され、あっという間に日本中にひろまります。顕微鏡は、虫眼鏡よりも構造が複雑で倍率がたかく、ちいさな物がよりおおきくみえ、虫や植物などの観察を大名らがたのしみました。

しばらくすると、その原理や構造を独学でまなんで顕微鏡をつくる者が日本人のなかにもあらわれ、雪の結晶を観察した土井利位(どいとしつら)のような自然観察のすぐれた成果をのこす者もあらわれます。

江戸時代後期になると、中国の動植物や鉱物などの分類体系である本草学を基本としながらも、顕微鏡をもちいた植物細胞の観察など、実証的な自然観察がおこなわれるようになり、西洋の博物学的知識の導入と理解が急速にすすみます。

近代になると、精密工業の発展とともに、顕微鏡の構造・原理の理論的研究がおこなわれ、すぐれたレンズが開発され、顕微鏡の性能がいちじるしく向上します。細菌研究のような医療分野でもなくてはならない道具になります。

その後、おおくの大学や教育機関で顕微鏡の教育がはじまり、顕微鏡に関する最初の教科書が医学や農学の分野でつくられ、また産業技術の発展に必要な金属学的知識の蓄積のために「金属顕微鏡」が開発され、いきたまま細胞を観察できる「位相差顕微鏡」などもつくられます。

しかしその後、それまでの光学的な顕微鏡は限界に達します。これ以上ちいさな物はみえません。

そこで1939(昭和14)年、長岡半太郎博士らの要請により、大阪大学・名古屋大学・東芝・日田市製作所などが電子顕微鏡の研究・開発を産学協同ではじめます。1940年には、「磁界型電子顕微鏡」ついで「静電型電子顕微鏡」が試作され、1942年には製品化されます。日本は、電子顕微鏡開発の先駆けの国のひとつであり、より微小の世界への課題にこたえ、おおきな役割をはたしていきます。

*

「微小を知る - 顕微鏡 -」のコーナーは、眼鏡とレーヴェンフック単式顕微鏡の展示からはじまります。レンズをとおしてみれば ぼやけていた物がはっきりみえ、ちいさな物がおおきくみえ、視覚が拡張されて好奇心がかきたてらます。

レンズの歴史は、江戸時代初期にまでさかのぼり、現代では、非常におおくの人々が、眼鏡をかけて(あるいはコンタクトレンズをつけて)生活し、「メガネは顔の一部です」といわれるように、レンズは、身体の一部(身体の延長)としてなくてはならない道具となりました。

わたしたち人間は、眼鏡や顕微鏡・望遠鏡にかぎらずさまざまな道具を開発し、よりおおくの情報を外界(環境)からとりいれ活用するように進歩してきました。技術を開発して生活をゆたかにし、文明を発達させました。このような技術史をみると、技術とは、身体の延長として基本的に機能し、人間は、技術を介して環境とかかわり、環境とつながっていることがわかります。人間は、技術を通して環境へひろがり、人間と環境とのあいだには明瞭な一線をひくことはできず、相互浸透的なしくみを人間と環境はつくっているといえます。

このような〈人間-技術-環境〉系という総合的なみかたが重要であり、したがって技術史をしることは、人間と環境のかかわりの足跡をしることになり、文明の発達も、〈人間-技術-環境〉系の発展としてとらえなおすと理解がすすみます。

技術とは実際につかえるものであり習得できるものです。国立科学博物館にきて技術史をたどってみれば、たとえば環境に適応するために、あるいは境遇を転換するために、あるいは勉強や仕事を進捗させるために、どのような技術をつかえばよいか、そのヒントがえられるとおもいます。

▼ 関連記事

3D 国立科学博物館「自然をみる技」 – 望遠鏡による視覚の拡張 –

大局をみて局所をしらべる - 国立科学博物館「国産顕微鏡100年展」-

3D 国立科学博物館(記事リンク集)

▼ 注1

国立科学博物館

日本館1階(南翼)「自然をみる技」

おうちで体験!かはくVR

▼ 参考文献

国立科学博物館編集『日本列島の自然と私たち』(日本館ガイドブック)国立科学博物館発行、2008年3月31日